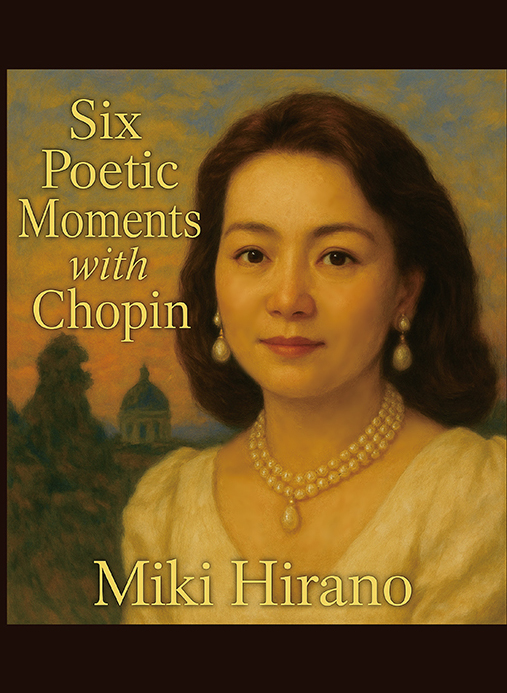

演奏:平野実貴

《ショパンと過ごす6つの詩情》

本アルバムには、フレデリック・ショパンが遺した6つの作品を収録しています。煌びやかさと静けさ、華やぎと憂愁、そのすべてが、短い音楽の中に豊かに詰め込まれています。演奏を手がける平野実貴は、ウィーン国立音楽大学で研鑽を積み、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーらとの共演経験をもつ実力派ピアニスト。

彼女の演奏は、技巧に走ることなく、詩的な感性と共感に満ちた音色で、ショパンの内面へとそっと寄り添っていきます。

一音一音に込められた“語られざる想い”を、まるで心の奥から静かに語りかけるように紡ぎ出す——それは、ウィーンの伝統と、ショパンの魂が出会う場所です。今、ここに、6つの時間が緩やかに流れ出します。どうぞ静かに耳を傾けてみてください。ショパンの“時のワルツ”が、あなたの心にも届くことでしょう。

1.バルカローレ 嬰ヘ長調 Op.60

《バルカローレ 嬰ヘ長調 Op.60》は、ショパンの晩年、1845~46年にかけて作曲された作品であり、その成熟した様式美と抒情の極みにおいて、彼の最も内面的な傑作の一つとされています。形式としては、伝統的な「ワルツ(3/4拍子)」ではなく、「舟歌(Barcarolle)」というジャンルに属し、6/8拍子という特徴的なリズム構造を持っています。この拍子は、ヴェネツィアのゴンドラ漕ぎが水面を行き交う際の揺れを模したもので、ゆるやかな波のような推進力と、包み込むような抒情を伴います。

したがって、音楽学的には本作はワルツとは異なるジャンルに位置づけられますが、その詩的性格、繊細な抒情、そして優雅に揺れるリズムのゆらぎは、むしろショパン後期のワルツと深い親和性を持っています。舞踏的な浮遊感よりも、むしろ室内で静かに語られる詩のような表現こそが、このアルバムの主題「詩情」にふさわしいものです。

本録音における彼女の演奏は、そのような作品の核心を見事に捉えています。導入部の静かにたゆたうような左手のアルペッジョ、そこに寄り添う右手の旋律は、まるで遠くから聞こえてくる愛のささやきのよう。中盤に現れる情熱的なクライマックスも、決して荒々しさに転ばず、全体を貫く優雅なテンポと柔らかな音色によって、深い感動を導きます。

この《バルカローレ》をアルバムに加えることは、単なる形式的な分類を超えて、「音楽が語りうる詩」のひとつとしての価値を見出す試みです。6つの詩情的瞬間の中に、時に揺らぎ、時に静かに胸に沁み入るこの作品が加わることで、アルバム全体に奥行きと余韻が生まれています

2.ワルツ第6番 変ニ長調 Op.64-1「小犬のワルツ」

フレデリック・ショパンが1847年に作曲したこのワルツ第6番は、「小犬のワルツ(Valse du petit chien)」の愛称で広く知られています。ショパンが恋人ジョルジュ・サンドの愛犬が尾を追いかけてくるくると回る姿に着想を得たとされ、その軽やかで愛らしい旋律は、世界中の聴衆を魅了してやみません。

本録音における、彼女の演奏には、ウィーン伝統の洗練された音楽性と、ショパンに対する深い理解が息づいています。

冒頭のさざ波のようなトリルから、すでにその表現の繊細さに惹きつけられます。左手の軽やかな伴奏と右手の旋律のバランスが絶妙であり、各フレーズには流麗な「うた」が宿っています。テンポは決して急ぎすぎず、可憐な小犬が優雅に舞うような印象を与えつつも、内に秘めた情熱と気品を感じさせる演奏です。

特に注目すべきは、彼女のタッチの柔らかさと、ペダリングの巧みさです。速いパッセージの中でも音が決して濁らず、一音一音が明瞭に響き合い、空間に芳醇な響きを残します。ショパンの音楽に欠かせない「歌心」と「即興性」が、自然かつ説得力のあるフレージングによって表現されており、まさに“呼吸するピアノ”とも言えるアプローチです。

この演奏には、単なる技巧の誇示ではなく、作品そのものが持つ詩情やウィット、そして儚さまでを丁寧にすくい上げようとする、真摯な姿勢が滲み出ています。ショパンが愛犬を見つめながら感じたであろう、微笑ましさと愛おしさ──その心の機微を、聴く者の心へと優しく届けてくれる一曲です。

3.ワルツ第7番 嬰ハ短調 Op.64-2

ショパンのワルツ第7番、Op.64-2は、同番号の「小犬のワルツ」と対をなすように作られた作品ですが、性格は対照的です。嬰ハ短調の調性感が醸す哀愁と優雅さ、そして内省的な叙情が、この作品の核心を成しています。中間部に明るいD♭長調の世界が広がり、再び冒頭の陰りある主題へと戻ってくる構造は、まるで一人の人物の心のゆらぎを描くかのようです。

彼女の演奏は、まるで語りかけるように、最初の数小節から静かな魅力を放ちます。左手の揺れるような伴奏はリズムのうねりを保ちつつ、右手の旋律が語るように浮かび上がる——その間合いと余韻の取り方は、明らかにウィーンの伝統的なリリシズムに根ざしています。決して過剰に感情を煽ることなく、音と言葉が溶け合うようなナチュラルな歌い回しが印象的です。

中間部のD♭長調では、色彩が一転し、陽光が差し込むような明るさと微笑みを湛えた演奏が展開されます。軽やかな跳躍や装飾音も明晰に響き、技巧と詩情の見事な融合が聴く者の心を包み込みます。

そして再び戻る主題では、冒頭とは違った深みが生まれ、まるで人生の「再訪」のような余韻を残して幕を閉じます。こうした構成感の妙は、長年の演奏経験に裏打ちされた彼女の音楽解釈の深さを物語ります。

この演奏は、単なる「技術」ではなく、音楽という「時間芸術」の中で心の動きを描くことの美しさを、静かに、しかし確かに伝えてくれるものです。聴き手の感情にそっと寄り添い、まるで一冊の詩集を読み終えたあとのような静かな感動を残してくれる作品となっています。

4.ワルツ第9番 変イ長調 Op.69-1「別れのワルツ」

この《ワルツ第9番 変イ長調 Op.69-1》は、通称「別れのワルツ」として親しまれています。1835年、ショパンがマリア・ヴォジンスカという若き恋人に捧げたともいわれるこの作品は、淡く切ない抒情に満ち、聴く者の心に静かに波紋を広げる珠玉の小品です。3/4拍子の柔らかい揺れに乗って歌われる旋律は、愛と憧れ、そして別れを包み込むような、ショパン独特の詩情に溢れています。

演奏は、この作品の繊細な感情の機微を見事にすくい上げ、全体にわたって気品ある美しさが貫かれています。冒頭の主題は過度に感傷的にならず、むしろ内側からにじむような抒情を湛えており、まるで記憶の中の風景をそっと指先でなぞるかのようです。タッチは軽やかでありながら決して浅くなく、響きには柔らかな陰影が宿っています。

中間部では、明るさを取り戻すような流れのなかに、ほのかな希望が差し込む瞬間があり、彼女はその変化を自然に、そして品位をもって描き出しています。装飾音や推移音の処理も丁寧で、ショパンが即興的に口ずさんでいたかのような音の流れが、ごく自然に耳へと届きます。

終盤に向かうにつれ、音楽は再び静かに感情の襞へと戻っていき、最後の和音が静かに消えていく様には、まさに“言葉にしがたい想い”が込められているかのようです。演奏における間(ま)やペダルの使い方も絶妙で、音の余韻が聴く者の胸に深く残ります。この「別れのワルツ」は、技巧的な華やかさではなく、感性と詩心によって語られるべき作品です。この演奏はまさにその点を大切にしており、ショパンの音楽に対する真摯なまなざしと、深い共感が感じられます。

5.ワルツ第10番 ロ短調 Op.69-2

ショパンが1835年に作曲したこの《ワルツ第10番 ロ短調 Op.69-2》は、彼の没後に出版された“遺作”のひとつです。ワルツとは言え、その舞曲的性格は控えめで、むしろ静謐な内省と淡い郷愁をたたえた抒情詩のような佇まいを見せます。ショパンがパリ社交界のきらびやかな舞踏会ではなく、誰もいないサロンで一人、自らの心情を指先でつづったかのような、非常に私的で繊細な作品です。

彼女の演奏は、その深い音楽理解と、響きに対する感受性は、この作品のもつ“語らない美しさ”を見事に浮かび上がらせています。

演奏冒頭、まるで吐息のように奏でられる導入部分から、聴く者はたちまちその静かな世界に引き込まれます。和声の移ろいが丁寧に紡がれ、旋律には無理のない自然な呼吸が通っています。また、情感を過度に押し出すことなく、内面からにじみ出るような詩情によって、ショパンがこの曲に託した“言葉にできない想い”を繊細に伝えています。

中間部では、やや明るさを帯びた調性感が一瞬差し込みますが、そこでも彼女のタッチは一貫して柔らかく、移ろいやすい感情の陰影を深く、しかし控えめに描き出します。ペダルの使い方も極めて洗練されており、響きを曇らせることなく、清澄な音色のなかにほのかな余韻を残しています。

この演奏に通底するのは、“控えめな語り”の美学です。技巧の誇示や劇的な演出に頼ることなく、音楽の本質に静かに寄り添う姿勢が一貫しており、まるで一幅の淡彩画のような美しさを感じさせます。ショパンの遺作としてのこのワルツを、時を超えて聴く私たちの心へと、優しく差し出してくれるような演奏です。

6.ワルツ第14番 ホ短調(遺作)

この《ワルツ第14番 ホ短調》は、ショパンが1830年頃に作曲し、生前には発表されることのなかった作品です。Op.番号を持たないいわゆる“遺作”のひとつで、技巧的な華やかさよりも、ショパンがまだ若き日に抱いた感情の純粋さや情熱が、ありのままに表れた一曲です。

この作品には、のちの完成されたワルツに見られるような洗練とは少し異なる、若々しい衝動と即興的な起伏、そして直情的な歌心が宿っています。まるで日記の一頁を綴るように、あるいは誰かに向けた私的な手紙のように、一音一音が素直に語りかけてきます。

この録音は、そのような作品の素朴で人間的な魅力を、決して手を加えすぎることなく、自然体で描き出した演奏となっています。冒頭の情熱的なパッセージにおいては、躍動感あふれるリズムと音色が際立ち、若きショパンの熱を帯びた心情を的確に表現。一方で、柔らかく変化するテンポとダイナミクスの緩急には、彼女の高度な音楽的判断が感じられ、単なる勢いに流されない構築力が光ります。

中間部に差し込む抒情的な旋律では、まるで言葉を失ったときにこぼれる溜息のような、はかなさと優しさが共存し、ピアニストの内面的な詩情がにじみ出ます。装飾音や微細なルバートにも彼女の美学が宿っており、技巧を見せつけるのではなく、音楽の息づかいを丁寧に感じさせてくれます。

とりわけ印象的なのは、楽曲終盤における“軽やかな諦観”とも言える雰囲気の醸成です。疾走するようなパッセージにふと現れる一瞬の静けさや間(ま)が、まるで人生の浮き沈みをなぞるように響き、そこにショパンの“人間らしさ”が浮かび上がります。

この演奏は、ショパンの若き日の純粋さと感情の揺らぎを、偽りなく、しかし品格を持って伝える珠玉の記録です。控えめで誠実、そして深い共感をもってこの小品に向き合う姿勢が、聴く者の心を優しく包み込みます。